SÉMINAIRE

Appel à contributions

Le prix de l’atteinte à l’être humain :

tour d’horizon transdisciplinaire

Appel à contribution

Direction scientifique : Christophe Quézel-Ambrunaz, professeur à l’Université Savoie Mont Blanc, membre de l’Institut Universitaire de France

Colloque organisé par le Centre de recherche en droit Antoine Favre, Université Savoie Mont Blanc, dans le cadre du projet IUF Standardisation de la Réparation du Dommage Corporel

Le dommage corporel est l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Sa survenance peut amener une réaction du droit, visant à la réparation des conséquences de ce dommage (et aussi, mais cela n’est pas l’objet de cet appel à contributions, une punition du responsable). Du point de vue civil, la réparation du dommage corporel est particulière. Le retour au statu quo ante est évidemment illusoire : le payement de dommages et intérêts est le mode privilégié de restauration des droits de la victime.

Cette modalité suppose la fixation du montant de l’indemnisation. Des postes de nature patrimoniale, comme les dépenses de santé, posent peu de problèmes. En revanche, les difficultés sont immenses lorsqu’il s’agit de chiffrer des souffrances, un préjudice esthétique, une incapacité, la pénibilité accrue au travail, l’affection pour un proche décédé ou handicapé, etc. Et que dire de la perte de la vie, qui n’est toutefois pas un préjudice indemnisable en droit français ?

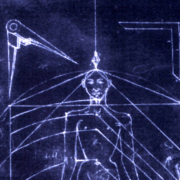

En d’autres termes, et là est l’objet de ce colloque, il s’agit d’affecter un prix à un être humain, à sa vie, à son intégrité, à ses fonctions corporelles, à l’affection portée à autrui, aux expériences négatives… Pourtant, le corps humain est « hors commerce », proclame le Code civil, héritier sur ce point d’une tradition séculaire. Aucune donnée de marché, aucun prix de référence objectif n’est ainsi disponible. La tradition juridique française s’oppose à tout barème impératif d’évaluation de ces dommages — toutefois, existent des référentiels, certes indicatifs, mais dotés d’une autorité certaine. Les enjeux sont importants : ils tiennent autant au coût global des accidents pour la société et à sa répartition entre les acteurs, qu’aux incitations à orienter les dossiers vers l’amiable ou le contentieux.

Par exemple, pour chiffrer le préjudice d’affection des parents pour le décès d’un enfant, faut-il se référer à un tarif identique pour tous ? Se focaliser sur des éléments subjectifs, mais objectivables, comme la cohabitation entre parent et enfant, l’âge des protagonistes ? Ou individualiser selon ce qui est perçu des relations antérieures et du vécu du deuil ? Voire refuser de monnayer les larmes ?

Autre exemple : comment calculer le préjudice lié à la répercussion dans la vie quotidienne de la perte d’un membre ? Quels sont les rôles respectifs du médecin et du juge ? Faut-il tendre vers l’uniformisation de telles réparations (car la valeur du corps de chacun est identique), ou vers une individualisation (car chaque victime a son propre vécu) ?

De telles questions amènent nécessairement à dépasser le cadre juridique ou médico-légal, pour interroger d’autres champs de recherche : Quel sens donner à l’opération consistant à chiffrer un corps humain ? L’intelligence artificielle peut-elle être utile dans ce cadre ? Quel est le poids de l’histoire, et notamment de la distinction romaine entre les hommes libres et les esclaves, dans les solutions actuelles ? Et celui de la théologie, sur la manière de concevoir le corps humain ou la durée de la vie ? Comment concilier l’aspiration à la meilleure indemnisation possible des victimes et la soutenabilité économique du système de réparation (Fonds, assurances…) ? Que pourraient apporter les sciences des systèmes et organisations pour optimiser les procédés d’indemnisation ? Quels mécanismes psychologiques font percevoir comme juste la compensation d’un préjudice ? Qu’est-ce que l’indemnisation des victimes dit de la société, et réciproquement ? Quelle réponse politique à la réalisation des risques sociaux ? Les progrès de la robotique et le transhumanisme vont-ils rendre obsolète l’idée d’une compensation pécuniaire ?

Pour réaliser un tour d’horizon transdisciplinaire de ces questions, un colloque sera organisé à la fin du printemps 2023, pour réunir les répondants sélectionnés au présent appel à contribution.

Lieu : Chambéry, France, avec possibilité de visio

Date : à définir après la sélection des interventions : juin ou début juillet 2023

La question de la prise en charge des frais de mission sera discutée au cas par cas avec les intervenants sélectionnés.

Dernier délai pour l’envoi des propositions de contributions : 15 février 2023.

Les contributions seront expertisées après anonymisation.

Publication : Les actes seront publiés aux Presses de l’Université Savoie Mont Blanc. Les contributions définitives sont attendues pour le 15 août 2023.

Contributions recherchées : Le colloque se voulant résolument transdisciplinaire, les contributions sont attendues autant de la part de spécialistes du droit du dommage corporel (universitaires, magistrats, avocats, médecins-experts, gestionnaires de sinistres…), que de spécialistes de n’importe quelle autre discipline (philosophie, psychologie, économie, sociologie, gestion, anthropologie, théologie, histoire, intelligence artificielle…), sans limitation aucune.

Les contributions peuvent porter sur la problématique générale de la fixation d’un prix de l’être humain, ou sur un aspect très particulier (par exemple, un poste de préjudice).

Les propositions émanant de personnes dont l’activité est hors de France, dans une optique comparatiste ou transnationale, sont bienvenues.

Les propositions de contribution seront traitées sans aucun égard pour le grade, la fonction ou l’affiliation. Les propositions émanant de jeunes chercheuses ou jeunes chercheurs sont ainsi encouragées.

Le colloque étant transdisciplinaire, les contributions doivent allier l’excellence scientifique dans leur discipline, et une certaine accessibilité aux non-spécialistes.

Modalités de candidature : Pour le 15 février 2023, des propositions de contributions comprenant un titre, et un résumé s’étendant sur une à deux pages sont attendues à l’adresse de contact ci-dessous.

Toutes les questions ou demandes d’informations peuvent être envoyées à la même adresse.

Chacun est invité à diffuser largement le présent appel à contributions.

Contact : Christophe Quézel-Ambrunaz

Télécharger l’appel à contributions : [Cliquez ici]